Ich weiss, dass ich keine Angst haben muss. Aber der Angst ist das ziemlich egal – sie ist trotzdem da. Ich versuche mich zu entspannen, aber das klappt überhaupt nicht.

Tausend Gedanken flitzen mir durch den Kopf.

„Was mache ich hier eigentlich? / Das ist doch absurd / OK, Jana, versuche es mal zu geniessen / Schau mal der Fisch da / Der ist doch schön. / Ja, das stimmt / Aber wieso ist der über mir? Fische waren bis jetzt immer nur unter mir. / Oh je, die Wasseroberfläche ist aber sehr weit weg. / Wie tief sind wir eigentlich? / Atme ruhig. / Bloss keine Panik bekommen. / Irgendwann ist es vorbei.“

Nach weiteren 30 Minuten im Gedankenkarussell war er tatsächlich vorbei: Unser erster Probetauchgang. War ich froh, wieder an der Wasseroberfläche zu sein und wieder Luft über die Nase einatmen zu können. Die letzte halbe Stunde war definitiv ein Erlebnis, das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Im Nachhinein lernen wir, dass die Art und Weise wie unser Probetauchgang ablief nicht ideal war. Wir sind sprichwörtlich ins Wasser gesprungen – immerhin war das Wasser nicht kalt. Als wir nach einer fünfminütigen Bootsfahrt zu einem kleinen Korallenfelsen neben den Tioman-Inseln erklärt bekommen, wie der „Einstieg“ ins Meer vom Boot aus abläuft, mache ich nur grosse Augen.

Wir sollen auf dem Rand des Bootes sitzend eine Rolle rückwärts ins Wasser machen? Wie Bitte? Viel nachdenken konnte ich allerdings nicht – ich sollte als erste diese Turnübung ausführen. Platsch. Gäbe es Haltungsnoten müsste der Punktrichter wohl die Karte mit der Note Vier hochzeigen. So eine Tauchermontur ist ziemlich schwer – sobald du dich auch nur ein bisschen nach hinten lehnst, gewinnt die Schwerkraft über deine Muskelkraft und schon bist du im Wasser. Micha und der Tauchlehrer folgen. Er merkt sofort, dass es eine starke Strömung gibt, signalisiert uns aber, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Nö, machen wir nicht. Denn noch wissen wir ja garnicht, was das unter Wasser bedeutet.

Aber der Reihe nach. Wir treiben also zunächst im Wasser. Der Tauchlehrer orientiert sich kurz und gibt uns das Zeichen, dass es nun nach unten geht. Alles ok? Alles ok. Wir signalisieren dies indem der Daumen und der Zeigefinger einen Kreis bilden sowie die anderen Finger gestreckt bleiben. Er nimmt uns beide am Schlafittchen und lässt die Luft aus unseren Tauchwesten, so dass wir theoretisch absinken. Praktisch tut sich kaum etwas – ich habe Auftrieb und schwebe kurz unter der Wasseroberfläche. Micha ist auch auf meiner Höhe. Ich muss schmunzeln: ertrinken ist garnicht so einfach. Aber wir wollen ja nicht ertrinken, wir wollen tauchen und auch dazu müssen wir nach unten. Da unsere Tauchwesten aber schon komplett leer zu sein scheinen, zieht und drückt uns der Lehrer recht schnell nach unten – zu schnell für Micha. Er signalisiert, dass er Ohrenschmerzen hat. Diese entstehen, wenn man zu rasant abtaucht und/ oder zu selten einen Druckausgleich für die Ohren macht. Besonders auf den ersten zwei Metern merke ich deutlich, dass unter Wasser viel mehr Druck als an der Wasseroberfläche herrscht. Und diesen Druck muss ich mit „Nase zu halten und sanft in die Nase hineinblasen“ ausgleichen. Jeder kennt das vom Fliegen. Die beiden tauchen also wieder ein bisschen auf, so dass der Druck auf Michas Ohren nachlässt und er nochmal einen Ausgleich machen kann.

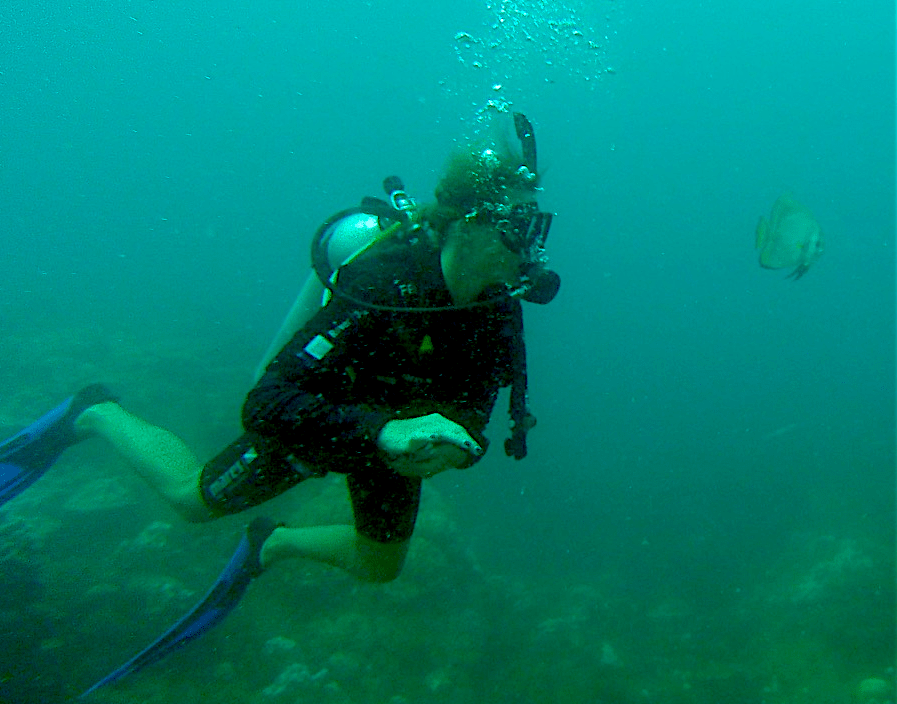

Ich bleibe eine halbe Körperlänge unter ihnen und bemerke nun die Strömung. Wir treiben alle ganz schön doll in eine Richtung, ich allerdings ein bisschen schneller als die anderen beiden, da der Lehrer mit Micha im Gepäck professionell gegen sie anschwimmt. Ich weiss, dass ein Taucher nur die Beine benutzt und die Arme möglichst ruhig am Körper anlegt. Aber wie ist das mit dem theoretischen Wissen? Es nützt wenig, wenn ich es nicht auch umsetzen kann. Ich kann es gerade nicht und paddele und wedele mit allen Vieren wie Pfiffi, der kleine Schosshund, den ich zum sonntäglichen Bad in eine für ihn viel zu grosse Badewanne gesteckt habe.

Als es Michas Ohren wieder besser geht, drückt uns der Lehrer weiter nach unten. Er packt Michas Weste mit dem rechten Arm und meine mit dem linken Arm. Er bleibt stets über uns, so dass wir ihn nicht sehen. Wir schwimmen also im Dreiergespann einmal um den Korallenfelsen. Da dies unser allererster Tauchgang ist und wir keine Ahnung haben, was wir zu tun haben, kümmert sich der Lehrer um alles. Er regelt die Luft in unseren Westen, so dass wir je nach Bedarf ein bisschen mehr oder weniger Auftrieb bekommen. Er schaut auf die Anzeige, die kontrolliert wieviel Luft noch in unserer Flasche ist. Er kontrolliert die Tiefe.

Wir müssen nur mit den Flossen treten sowie atmen und…. natürlich: den Tauchgang geniessen, uns an all den bunten Fischen erfreuen. Ich nehme sie war, freue mich jedoch noch mehr darüber, dass ich tatsächlich Luft bekomme. Und ich denke.

Tausend Gedanken flitzen mir durch den Kopf.

Zurück auf dem Boot fragt uns der Lehrer, ob wir nun den Tauchkurs machen wollen. Wir wollen das Erlebte jedoch erstmal sacken lassen und uns nach dem Mittag wieder melden. Wir entscheiden uns dagegen. Schnorcheln ist doch auch schön.

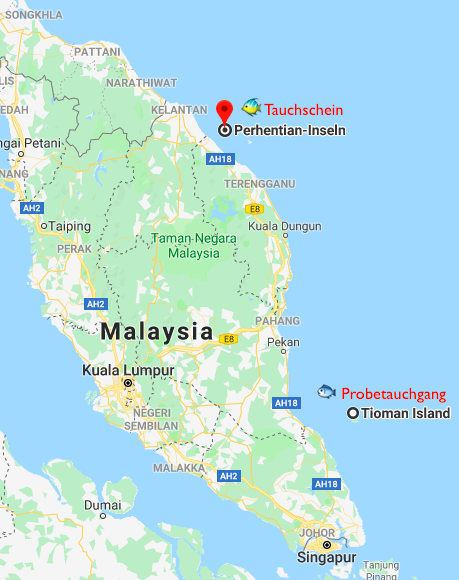

Drei Wochen später stehen wir wieder vor einer Tauchschule. Diesmal sind wir auf den Perhentian-Inseln im Norden Malaysias. Wir fragen nach zwei Schnorchel-Sets zum Ausleihen und nach der Möglichkeit, einen Tauchkurs zu machen. Wenn sie Zeit haben und sie uns sympathisch sind, wollen wir es eventuell nochmal probieren. Sie haben Zeit und sie sind uns sehr sympathisch. Kim, unsere Tauchlehrerin kommt aus Holland und spricht perfektes Deutsch, so dass wir den Kurs sogar in unserer Muttersprache machen könnten. Dies alles sind gute Vorraussetzungen. Die nächsten vier Tage verbringen wir wie in einem Trainingslager – wir büffeln viel Theorie, machen Tests, die an die Fahrschulprüfung erinnern und lernen, das Wissen auch unter Wasser anzuwenden. Von Kim erfahren wir, dass man für einen Schnuppertauchgang viel besser vom Strand aus in Wasser geht. Das erspart dem Novizen die Rolle rückwärts ins Nass, garantiert ein langsames Abtauchen und verringert dadurch die Probleme mit den Ohren.

Bei den Tauchgängen, die wir im Kurs absolvieren, bin ich schon um einiges entspannter als bei dem Schnuppertag. Trotzdem gibt es Übungen, die mir schwer fallen und die ich nicht gerne mache, wie zum Beispiel freiwillig Wasser in die Taucherbrille einlassen, um dieses dann wieder loszuwerden. Beim ersten Mal mache ich es falsch, bekomme Angst und atme über die Nase einiges an Salzwasser ein. Das muss ich noch öfter üben. Schliesslich ist Wasser in der Brille eine Situation, die beim Tauchen häufig vorkommt.

Diese Übung fällt Micha überhaupt nicht schwer. Dafür braucht er ein bisschen länger, bis er sein Gleichgewicht unter Wasser kontrollieren und halten kann. Tiefes Ein-und Ausatmen, wie es von den Yogis immer so gebetsmühlenartig wiederholt wird, kommt unter Wasser garnicht gut an. Wenn Micha einmal tief einatmet, dann geht er unter Wasser ab wie Schmidt´s Katze – soll heissen, er flutscht wie ein Pfeil nach oben und weiss garnicht wie ihm geschieht.

So ein schnelles Auftreiben ist aus verschiedenen Gründen gefährlich. Während des Kurses lernt er unter Wasser flach zu atmen und sein grosses Lungenvolumen gezielt einzusetzen, um seine Tiefe unter Wasser zu verändern. Ein leichtes Einatmen und er steigt auf, ein bewussten Ausatmen und er sinkt ab.

Kim ist eine tolle Lehrerin. Sie hat Geduld wo es nötig ist und sie ist streng und verantwortungsbewusst in Situationen, die gefährlich sein können. Wir merken, das sie auch nach tausenden von Tauchgängen und sicher hunderten von Schülern noch selbst Spass an ihrem Beruf hat. Auch das schätzen wir sehr.

Nach fünf Tauchgängen haben wir alle Prüfungen bestanden und erhalten den Open Water Tauchschein. Doch Tauchen erfordert, genauso wie das Autofahren, viel Übung und Wiederholung, um Sicherheit und eine gewisse Routine zu bekommen. Der Schein ist erst der Anfang. Wir müssen noch einige Tauchgänge machen, bis wir die Unterwasserwelt wirklich geniessen können, aber wir haben nun zumindest unsere Eintrittskarte in diese völlig neue Welt.

Augen zu und durch, oder besser: Nase zu und runter. So sah es aus, als wir das Abtauchen und den Druckausgleich geübt haben.

In Malaysia schaffen wir es leider nicht mehr, diesen Schein auch zu nutzen. Wir wollen weiter nach Borneo, wo uns eine ganz besondere Verabredung mit einem knuffigen Landbewohner erwartet.