and Keep Safe – lese ich auf einem Schild in der Nähe des Eingangs. Auf Deutsch: Nehmen Sie sich vor den Menschenmassen in Acht und passen Sie auf sich auf. Eigentlich hätte es diesen Hinweis nicht mehr gebraucht. Während unseres Aufenthaltes hier registriere ich bereits häufiger das für Mitteleuropäer seltsam anmutende Verständnis von gegenseitiger Rücksichtnahme und Höflichkeit. Die Devisen „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ und „Nach mir die Sintflut“ hätten in dieser Region ihren Ursprung haben können. Dieses latente Gefühl, dass die meisten Menschen hier permanent gestresst und primär auf ihren eigenen Vorteil fokussiert sind, habe ich seit unserer Ankunft. Vieles in diesen Tagen hier wirkt angestrengt, hektisch und wenig gelassen auf uns.

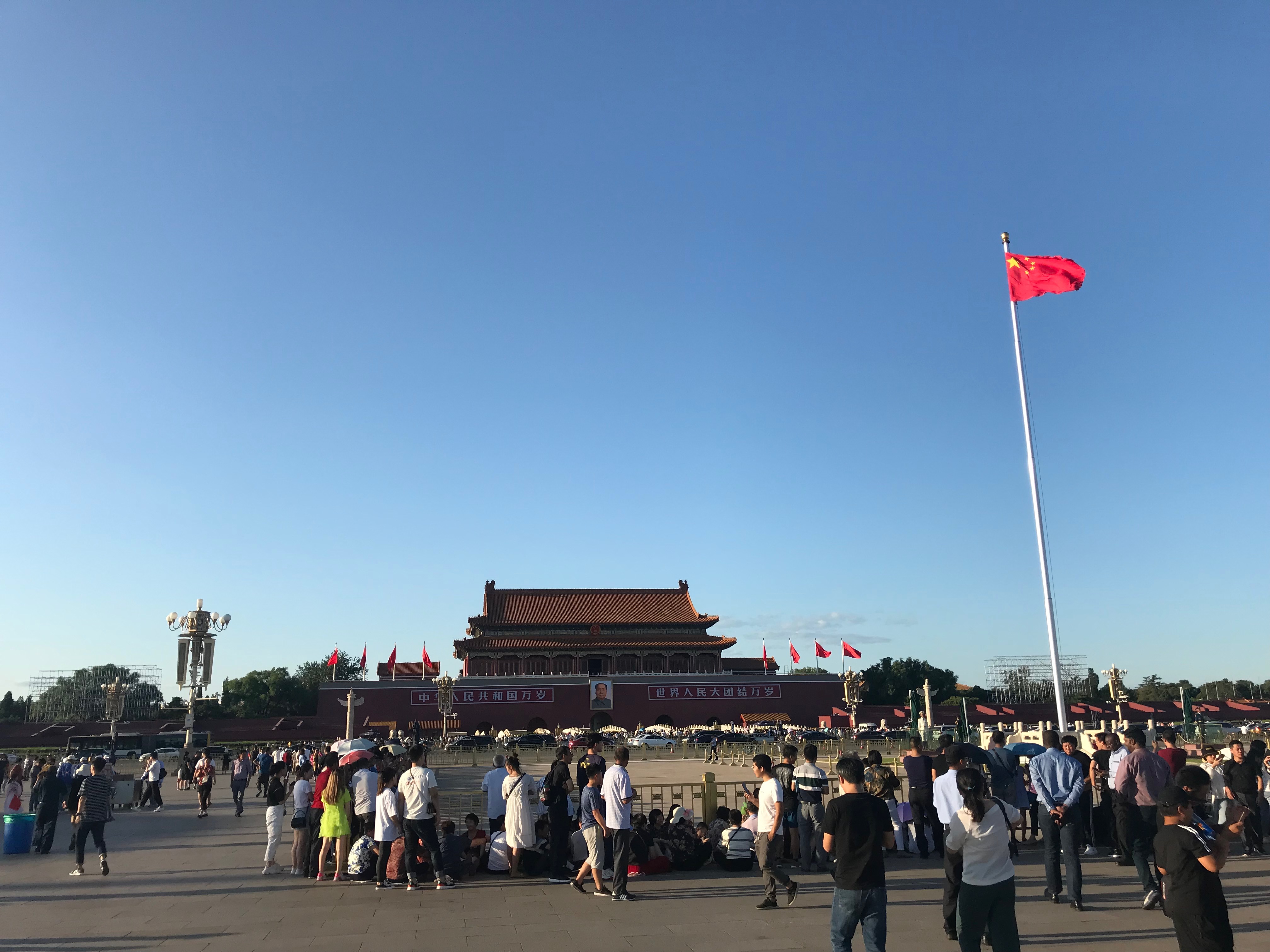

Nach der chinesischen Mauer und der verbotenen Stadt in Peking besuchen wir die wohl dritt berühmteste Sehenswürdigkeit Chinas: die Terrakotta-Armee bei Xi`an.

Umgerechnet etwa vier Euro Finderlohn hat der Bauer, der eigentlich nur einen Brunnen bauen wollte, erhalten, als er 1974 auf ein tönernes Etwas hackte. Der vermeintliche Krug entpuppte sich als Schulterteil einer Figur mit einer Öffnung für den Kopf in der Mitte. Der Bauer buddelte weiter und stieß in vier Metern Tiefe auf Pfeilspitzen, auf Reste von Waffen und lebensgroße, größtenteils zerbrochene Tonfiguren. Er war auf die etwa 2200 Jahre alten Grabanlagen des ersten Kaisers von China gestossen, eine der grössten archäologischen Sensationen des 20. Jahrhunderts, welche seit 1987 als Unesco-Weltkulturerbe geschützt sind.

Die Ausmasse der Grabanlagen werden auf 90 Quadratkilometer geschätzt, von denen bisher gerade einmal ein Viertel freigelegt ist. Manche Grabhügel sind gar keine, sondern nur Täuschungsmanöver ihres Bauherrn, um mögliche Grabräuber zu verwirren. Niemand sollte die Lage der Ruhestätte von Qin Shi Huangdi (259-210 v. Chr.), des ersten Kaisers und Gründers der rund tausend Jahre währenden Qin-Dynastie, kennen. Der eigentliche Grabhügel ist mittlerweile identifiziert, bleibt jedoch bis auf weiteres unangetastet. Über die Gründe kann spekuliert werden.

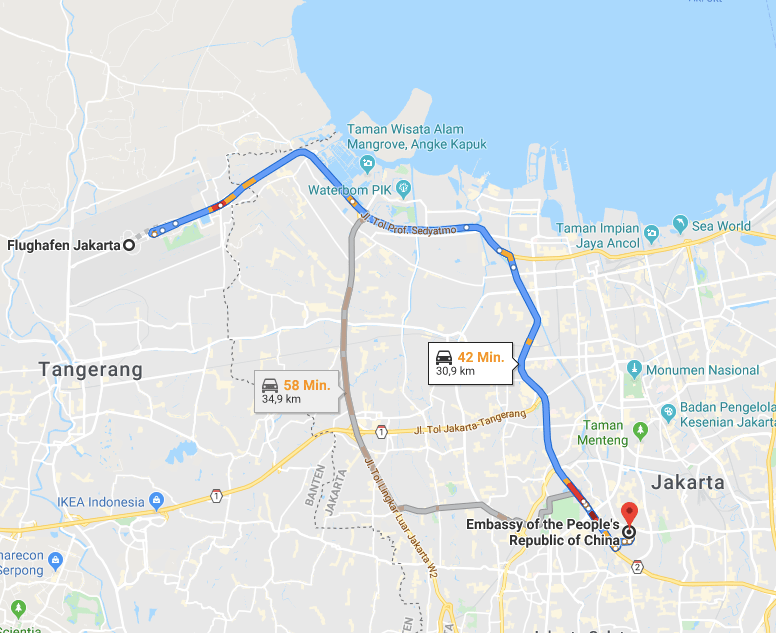

Die Ausgrabungsstätte, die Museum und Vergnügungspark in einem ist, liegt etwa 40 Kilometer nordöstlich von Xi`an. Jana und ich steigen in einen der vielen Busse in diese Richtung und vertrauen auf unsere Offline Karte im Handy, das wir an der richtigen Haltestelle aussteigen. Unsere Bedenken zerstreuen sich, denn auch viele Chinesen pilgern an diesen Ort. Wir brauchen uns ihnen nur anzuschliessen und dem Menschenstrom folgen. Nachdem wir jeder 100 Yuan (rund 13 Euro) Eintritt bezahlt haben, geht es Richtung Halle 1, dem überdachten Riesenkomplex der Hauptausstellung. Hier sind einige hundert Soldaten in Reih und Glied stehend zu beobachten. Insgesamt werden rund 8.000 von ihnen im gesamten Areal vermutet. Beeindruckend wie filigran unterschiedlich sie im Gesicht und an den Händen gearbeitet sind. Sie wurden individuell hergestellt, jedes Antlitz ist einmalig. Der Korpus ist hingegen bei allen identisch, er wurde bereits damals schon in Masse produziert.

Sie sind in einer Schlachtordnung aufgestellt. Die ersten drei Reihen bilden etwa 200 Bogenschützen. Dahinter folgen tausende Grabkrieger, von denen jedoch nicht alle restauriert und zusehen sind. An vielen Stellen ist ersichtlich wie die Archäologen noch bei der Arbeit sind. Einige Streitwagen aus Holz sind im Zentrum positioniert. An den äusseren Flanken sichern nach außen gerichtete Armbrustschützen das Hauptheer ab. Der Anblick des riesigen Raumes mit all den Kriegern beeindruckt mich tief.

Die Waffen, die jeder der Tonkrieger in den Händen trägt, sind übrigens echte Waffen, keine Attrappen. Sie sind voll einsatzbereit und könnten im Kampf benutzt werden. Forscher haben festgestellt, dass sie extra für die stummen Krieger hergestellt wurden – es gibt keinerlei Gebrauchsspuren an ihnen. Bei den Legierungen der einsetzbaren Waffen handelt es sich um Materialverbindungen, die so in Europa erst einige hundert Jahre später „erfunden“ wurden. Ich staune über das Wissen der alten Chinesen und die viele Arbeit, die sie in diese Armee gesteckt haben. Angeblich sollen 700.000 Menschen über mindestens zehn Jahre daran gearbeitet haben.

Um einzelne Kämpfer sowie Streitwagen aus Bronze aus der Nähe betrachten zu können, wechseln wir die Ausstellung. Keine gute Idee. Noch nie habe ich in einem Museum einen so vollen Raum gesehen. Das Gedrängel und Geschiebe der vielen Menschen ist extrem unangenehm. Die Besucher versuchen für ihr Foto, so nah wie möglich an die Ausstellungsstücke heranzukommen und schubsen sich unentwegt nach vorne. Da ich den Durchschnittschinesen in der Körperhöhe um mindestens einen Kopf überrage, recke ich beide Arme, das Smartphone festhaltend, nach oben und schiesse ein paar Schnappschüsse aus einer etwas höheren Perspektive. Die Stimmung hier trübt die Freude an diesem Besuch und reduziert meinen Wissensdurst. Nichts wie raus hier.

In der Hoffnung auf eine kleine mentale Erholung verlassen wir die Museumsanlage und wollen uns den Grabhügel anschauen. Einen direkten Weg gibt es jedoch nicht. Wir werden zwangsweise durch mehrere Gässchen voller Essenstände und Einkaufsmöglichkeiten geschleust. Es gibt viele kleine lokale Stände, aber auch die bekannten westlichen Fastfood- und Coffeeshops sind präsent. Jedoch haben die Parkplaner für unseren Geschmack übertrieben. Die vollgestopfte Einkaufsmeile lädt weder zum entspannten Shoppen noch zum Verweilen ein. An dem aromatischen Duft, der aus einem Café strömt, gehen wir vorbei – es ist uns einfach zu hektisch. Das Durchqueren dieser Meile fühlt sich an wie ein Spiessrutenlauf – zwar ohne Krieger, dafür mit vielen lautstarken Konsumenten, Verkäufern und billigem Kitsch zu überteuerten Preisen.

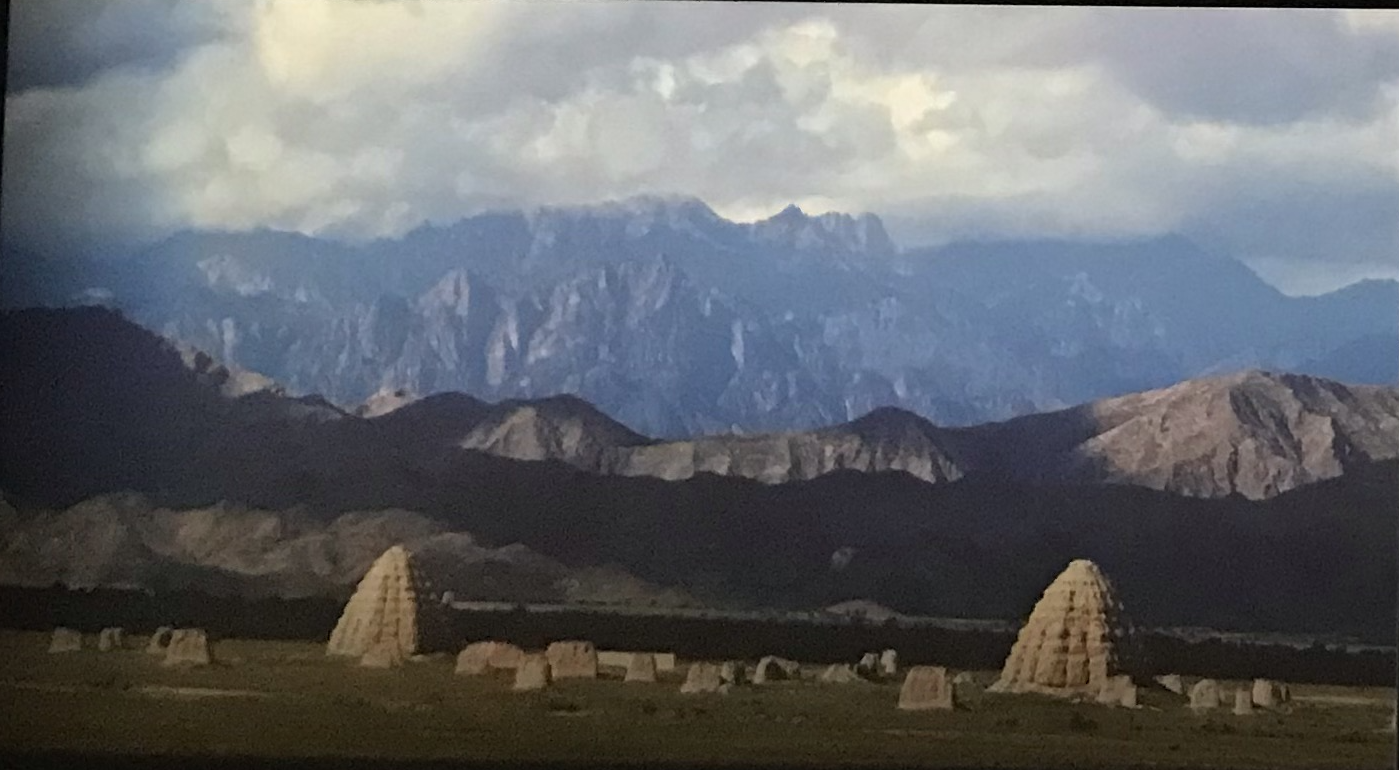

Nach etwa einem Kilometer Fussmarsch erreichen wir endlich den Shuttlebus, der uns zu dem weiter entfernt liegenden eigentlichen Grabhügel bringt. Dort angekommen, bleibt uns nur festzustellen, das es ausser einer sich noch im Bau befindlichen riesigen Parkanlage nichts Konkretes zu sehen gibt. Das Grab des ersten Kaisers ist nicht ausgeschildert. Es auf individuellen Wegen zu erkunden ist natürlich nicht gestattet. Die Absperrungen und Sicherheitskameras weisen unmissverständlich darauf hin. Etwas enttäuscht und müde von den langen Wegen und den vielen Menschen machen wir uns auf den Heimweg. Mein Smartphone wird mir am Ende des Tages anzeigen, das wir 15,6 Kilometer zurückgelegt haben.

Auf dem Rückweg zu unserem Hotel kaufen wir noch etwas Obst, Nüsse, Wasser und Wein und lassen den Tag früh ausklingen.

Den nächsten Morgen lassen wir etwas ruhiger angehen, schlafen aus und genehmigen uns ein spätes Frühstück bestehend aus unserem Obst und den Keksen vom Vortag. Auf das angebotene Frühstück der Hotels verzichten wir in China meist: warme Nudelsuppe oder angebratener Reis ist auf Dauer nichts für uns. Nach acht Monaten auf Reisen wird der Wunsch nach dem gewohnten europäischen Essen zunehmend stärker.

Da es am Abend mit dem Nachtzug nach Hangzhou weitergeht, checken wir erst Mittags aus dem Hotel aus. Mit dem Rucksack auf dem Rücken quasi in der offenen Tür stehend, klingelt das Telefon. Zwei Minuten nach Zwölf werden wir freundlich aber bestimmt darauf hingewiesen, dass „Tscheek A Taiiiiiim“ um 12 Uhr ist. Das irritiert mich nur kurz, da ich mich inzwischen auf die chinesischen Gepflogenheiten eingestellt habe.

Wir parken unser Gepäck am Bahnhof und staunen über die dort direkt entlang verlaufene Stadtmauer. Mit nun leichtem Schritt suchen wir den nächsten Aufgang, der sich etwa 20 Minuten fussläufig entfernt befindet. Dort angekommen und die Stufen hinaufgestiegen, eröffnet sich ein herrlicher Blick über das alte Stadtzentrum von Xi`an. Die Stadtmauer ist mit 13,7 Kilometer Gesamtlänge die grösste des Landes. Ursprünglich im 14. Jahrhundert errichtet, wurde sie seit den Achtziger Jahren saniert und ist seit der Jahrtausendwende ein beliebtes Ausflugsziel für die Einwohner und Touristen. Uns überrascht die enorme Breite der Mauer. Von einer Zinne bis zur gegenüberliegenden Zinne sind es 12 bis 14 Meter.

Eine Fahrrad-Ausleihstation bietet neben den üblichen Zweirädern auch Tandems an. Ich überlege nicht lange und Jana sagt nicht schnell genug nein.

Das erste Mal fahren wir zwei Tandem und das an diesem wunderbaren und zugleich geschichtsträchtigen Ort. Diese Art der sanften Erkundung mit selbstbestimmten Pausen bei bestem Wetter bereitet uns viel Freude. Jana benötigt einige Zeit, um sich (hinter mir sitzend) daran zu gewöhnen, das sie nicht lenken, sondern nur strampeln kann. Sie gaggert und flucht abwechselnd in meine Ohren. Nach den ersten 500 Metern haben wir es aber raus und fahren geschmeidig im Gleichtakt mit wehenden Haaren auf dem Weltkulturerbe.

Bei einer Kaffeepause an einem kleinen Tempel, der sich ebenfalls auf der Mauer befindet, posieren Hochzeitspaare oder solche, die es werden wollen, um sich im optimalen Licht für Familie, Freunde und sich selbst fotografieren zu lassen. Der Vater der Braut, so hören wir von einer etwas entfernt stehenden deutschen Reiseleiterin, hat das Bestimmungsrecht über die Farbe des Brautkleides. Dem Brauch folgend präferieren die meisten scheinbar rot. Doch egal, welche Farbe sie tragen, alle sehen sie gut aus. Ich wünsche Ihnen, das sie sich an dieses besondere Ereignis auch in schwierigen Tagen erinnern.

Wir steigen wieder auf unseren Drahtesel und geniessen diesen Spätsommertag. Im Gegensatz zu der Terrakotta-Armee scheinen nur wenige Besucher auf die Mauer zu kommen. Es ist wie ein Ausflug in einen Park. Die Mauer ist selbstverständlich eine autofreie Zone, Spaziergänger schlendern gelassen umher, einige besuchen die Tempel oder sitzen im Café, einzig die Bäume fehlen uns. Dies wäre doch eine wunderbare Strecke für einen Stadtlauf, höre ich Jana noch sagen. Am nächsten der vier Stadttore angekommen, hängen Werbeplakate, Fähnchen und stehen die ersten Versorgungsstände. Auf Nachfrage erfahren wir, dass hier oben am Folgetag tatsächlich ein Lauf geplant ist. Da sind wir aber schon wieder weg und ohne Training hätten wir es wohl auch nicht geniessen können. Doch es freut uns, dass der Gedanke absolut realistisch war.

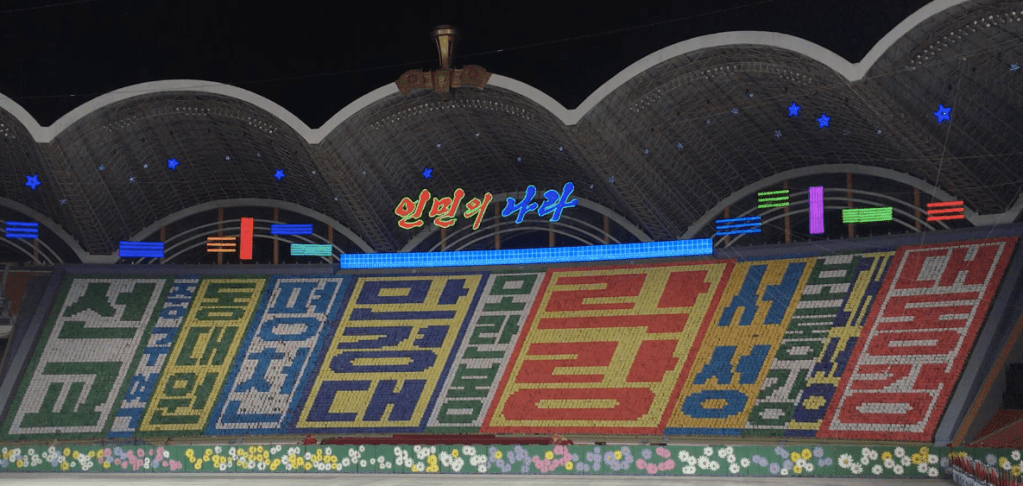

Eine recht grosse Ansammlung von Menschen ist kurz danach zu sehen. Kinder und Erwachsene üben mit einer Einheizerin Fähnchen schwingend Folklore zum bevorstehenden 70. Jahrestag der Republikgründung. Orientierungslos aber freundlich aussehende Touristen werden enthusiastisch eingeladen, sich zu beteiligen. Eine Kamera läuft irgendwo mit. Ehe wir es uns versehen, sind wir mittendrin und schwingen mit den anderen aus dieser Gruppe chinesische Fahnen und trällern zwei Lieder mit. Die Freude am gemeinsamen Singen ist unter den Anwesenden auch bei mässiger Qualität riesig. Aber darum geht es ja auch nicht. Wir lassen uns gern von der ausgelassenen Stimmung anstecken. Endlich mal eine Truppe, die locker auf uns wirkt.

Einige Kinder sprechen uns an und erklären uns, das sie ihre Englischkenntnisse verbessern wollen. Sie fragen uns nach unseren Namen, unserer Herkunft und welches unsere Lieblingsfarbe ist. Das können wir alles mühelos beantworten und fragen sie dieselben Fragen zurück. Bei der Frage nach unserer Glückszahl kommen wir jedoch ins Stocken. Mmh, meine Glückszahl? Während wir kurz darüber nachdenken müssen und uns schlussendlich für unsere Geburtstage entscheiden, kennen die Kleinen ihre persönliche Glückszahl ganz genau. Zahlen haben in diesem Land eine grosse Bedeutung und Chinesen können sehr abergläubisch sein. So ist die 8 die absolute Glückszahl bei den meisten Chinesen, denn sie sieht aus, wie das Symbol für Unendlichkeit ∞. Demnach gehen sie von unendlichem Glück aus. Deshalb fanden wohl auch die Olympischen Spiele in Peking im Jahr 2008 und deren Eröffnungsfeier am 08.08.08 um 8:08 Uhr statt. Dann wollen die Kleinen noch ein Foto mit uns und weg sind sie.

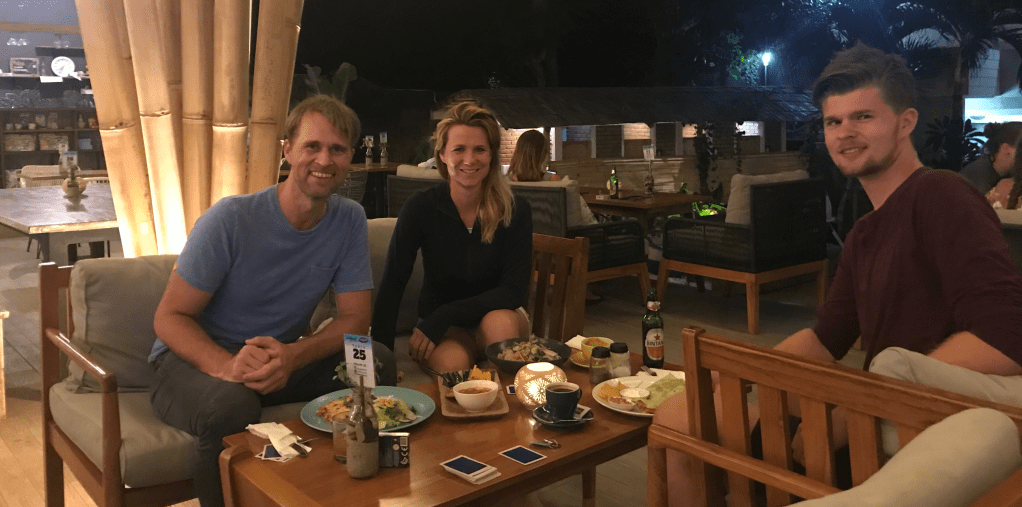

Nach drei Stunden kommen wir wieder am Ausgangspunkt an und geben dort unser Tandem ab. Das war ein wunderschöner Ausflug, der uns wegen seiner Leichtigkeit und Unbeschwertheit sehr gefallen hat. Nun haben wir noch ein paar Stunden bis der Zug abfährt. Wir wollen noch ein bisschen Proviant kaufen und auch irgendwo zu Abend essen. Jetzt ist es Zeit für die warme Nudelsuppe. Die chinesische Übersetzung zu „Wir sind Vegetarier, haben Sie Gemüse im Angebot?“ haben wir auf unserem Smartphone abgespeichert und zücken es jedes Mal im Restaurant. Heute haben wir Glück und die Auswahl an gedämpftem Gemüse und Tofu ist riesig. Wir genehmigen uns ein Tsingtao-Bier und geniessen unser Dinner ohne Menschenmassen um uns herum.

„Beware of Crowds and Keep Safe“. Nehmen Sie sich vor den Menschenmassen in Acht und passen Sie auf sich auf. Heute haben wir gelernt, dass es sich hierbei nicht nur um einen Sicherheitshinweis handelt, der vor Dieben oder Gedrängel warnen soll. Für uns ist es ab nun auch eine Empfehlung, uns mental auf die Meute einzustellen und zu schützen. Für dauerhaft konzentriert kollektives Miteinander sind wir wohl nicht geschaffen. Auf unserer nächsten Station erwartet uns eine positive Überraschung.